实践背景与支队介绍

北川,这是一个曾经让世界为之动容的名字,一座在灾难中浴火重生的城市。在震惊中外的“5·12”汶川地震中,隶属于四川省绵阳市的北川羌族自治县受到破坏最为严重,人员伤亡最为惨重,是汶川地震中唯一一个因遭到毁灭性破坏而需要整体搬迁的县级城市。

北川老县城地震遗址

2008年5月22日,时任国务院总理温家宝重返重灾区北川县考察。站在县城外的一块高地上,俯瞰这座在地震中遭受严重破坏的城镇,他殷切地对当地干部说,我们一定要“再造一个新北川”。

时节如流,转眼间汶川地震已过去16个年头,而曾经几乎被夷为平地的北川,也如温总理所说的那样,迎来了涅槃新生。新县城的九衢三市、禹羌文化的水乳交融、脱贫攻坚的稳扎稳打、县域教育的异军突起……这座古老而又年轻、属于历史更属于未来的城市,正以独特的口吻,向世界讲述着自己崭新的故事。而越来越多的人,也开始将目光重新投向这座命途多舛却注定非凡的小城。

北川新县城巴拿洽商业街

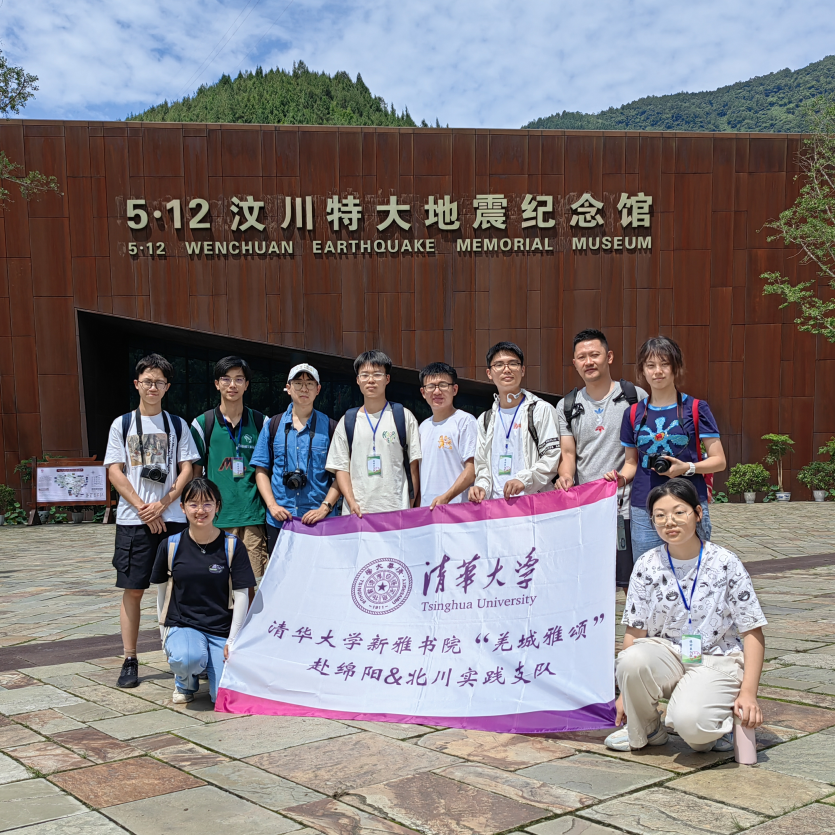

2024年7月10日,清华大学新雅书院“羌城雅颂”实践支队抵达北川县。支队由来自清华大学新雅书院、致理书院、电子工程系的11名同学和一名老师组成,以“回首初心路”为实践主题。他们将在这里开展为期五天的实践调研。

“羌城雅颂”支队Logo

破岩生根:从“多难兴邦”到“盛世永昌”

支队的第一站,是位于北川老县城的“5·12”特大地震遗址和纪念馆。站在地震遗址前,在一处处令人痛惜的断壁颓垣、一幕幕扣人心弦的历史镜头里,队员们静默无言。凝固的时间,阻塞了眼眶的泪水。难以想见的是,废墟上的每一砖、每一瓦,都曾经护佑屋檐下人们的幸福和周全。在那些被永远定格的画面里,沉淀着这座城市无法抹去的伤痕。

李锐拍下的照片

北川老县城公安局遗址前,一名年迈的环卫工人正在打扫地面。这一幕深深触动了支队员李锐。他拿起相机,轻轻记录下了这片刻永恒的一幕。“清扫无言的梦。”李锐在朋友圈如是写道。

这何尝又不是灾后北川人民共同的写照呢?天人永隔的哀恸、前路未卜的迷茫,或许曾萦绕在每个遇难者亲属的梦里。悲怆所至,无语凝噎,坚强的北川人民,咬着牙将痛苦凝成眼角的一滴清泪,然后用颤抖的手轻轻拭去。

废墟之上,亮黄色的菊花和赭色的香炉格外醒目

支队在“5·12”地震纪念馆前

离开承载着太多创伤的老北川,支队来到了北川新县城。

在这里,平整的街道、怡人的生态、独特的建筑、热闹的市集,都彰显着北川灾后重建的卓著成果。重建的不仅仅是家园,更是生活的信心。

北川新县城一角

傍晚,灯火在小巷深处密语,空气也纯朴,还絮絮叨叨述说着静谧。走入人群,禹王桥上直击灵魂的“快乐乡音”,广场前摄人心魄的音乐喷泉,还有紧锣密鼓的禹穴盛典,别有洞天的杂货铺,都交缠在梦的那头,恍惚看去,像是巴拿恰的座座廊桥。

从一座座廊桥下走过,队员们在扑面而来的烟火气里,体味着北川人民亲手创造的幸福。

滑动查看北川新县城夜景

2008年12月,时任中共中央总书记、国家主席的胡锦涛在四川慰问灾区群众时,为北川新县城取名为“永昌”,意为永远繁荣昌盛。

16年后的今天,“永昌”的美好愿景,早已鲜活在北川老百姓的生活里。新北川的盛世气象,定会愈加恢弘。

云上洞天:禹羌交响里的时代脉搏

作为大禹故里和全国唯一的羌族自治县,禹文化和羌文化的交融构成了北川人民重要的精神基座。新县城里,壮观的禹王桥、随处可见的“羌”字样、融合在建筑中的禹羌元素,都是这一文化内核的生动诠释。然而,禹羌文化的魅力,还远不止于此。

支队在石椅羌寨大门

羌族人习惯把村寨住房建在河谷或半山腰,占据着高高的位置,故而羌族素有“云朵上的民族”的美誉。登上羌山,站在石椅羌寨的大门,向山下望去,云遮雾绕,仿佛仙境。那一刻,队员们真正明白了这个美称的含义。

滑动查看羌寨美食

在石椅羌寨,队员们享用了丰盛的民族菜肴。每一道色香味俱佳的美食里,都凝聚着羌家千载的历史与民风。老腊肉、花魔芋、山菜、大盘鸡……无声的菜肴,以其天然的原料、古朴的工艺,诠释着可感的生活、可亲的灯火。

正大快朵颐之际,身穿传统服饰的一位羌族老伯和三位羌族妇女款款来到餐桌旁。他们为我们唱响了羌家的祝酒歌。高亢嘹亮的嗓音、韵味深长的旋律、热情淳朴的面容……队员们的眼睛,在不经意间湿润了。邀请客人来家里吃一顿饭,唱一首情真意切的祝酒歌,这便是羌族欢迎客人的最高礼仪。

山坡上的李子园,村民们为减少水分蒸发搭设了遮阳伞

饭后,队员们走进村子,和村民们攀谈。队员们了解到,李子种植是村里的特色农产业。不远处的山坡上,大片的李子树正在汲取养分、恣意生长,那日渐饱满的不只是果实,更是村民们的幸福感、获得感、满足感。

2023年春节前夕,习近平总书记曾通过视频连线当时已是乡村振兴示范村的石椅村,看望慰问基层干部群众,向全国各族人民致以新春祝福。总书记高兴地说:“新时代的乡村振兴,要把特色农产品和乡村旅游搞好,你们是一个很好的样子。”这句话现已被挂在石椅村的村广场上方,继续激励着村民们树立更多乡村振兴的“好样子”。

支队员在与台湾青年学生攀谈

在与村民交谈时,支队还邂逅了来自台湾省的海峡两岸大禹文化交流代表团。彼时,他们刚参加了在北川新县城举办的第六届海峡两岸大禹文化交流活动暨2024年大禹诞辰纪念活动。支队员们还与台湾省的青年学生进行了简单的交流与联谊。

在远方不时传来的阵阵羌笛声里,黄皮肤黑头发的青年们会心一笑。古诗中“羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关”是征人之憾。而今,寻根华夏先祖的春风,已从海峡这头吹到那头,一代代炎黄儿女的命运,也因这根文化和文明的纽带而紧紧相连。

杏坛守望:县中教育突围的新范式

不久前,清华大学2024年录取通知书陆续送出。其中,一封送达北川县的录取通知书,引发了广泛的关注。

视频中的男孩叫母瀚尧,毕业于北川中学。在2024年高考中,他以722分的优异成绩被清华大学新雅书院录取。与他同寝室的另外两位同学也上了清华。作为一所县中,北川中学所取得的成绩无疑是出类拔萃的,甚至超过了许多一线城市的高中。

为了深入调研这一教育奇迹,7月13日上午,支队来到北川中学,与副校长邓家军老师、教务处陈静老师进行了座谈,并与未来的学弟母瀚尧同学进行了视频连线。

队员在和邓家军副校长座谈

支队向陈静老师赠送新雅书院纪念品

队员在和母瀚尧同学视频连线

时间回拨到2010年秋季,北川中学坚固、漂亮的新校区竣工,学校还举行了复学后的第一次开学典礼。“3年恢复、6年提升、9年跨越”,这是时任校长刘亚春灾后为北川中学定下的目标。在各界支持下,北川中学在硬件设施和行政教学上逐步实现了“恢复”。然而,重新步入正轨,也意味着外界的关注和支援渐渐散去,“提升”和“跨越”之路,还得靠自己去走。这对于原本在绵阳教育版图上并不显眼、甚至落后的北川中学来说,是一个巨大的挑战。

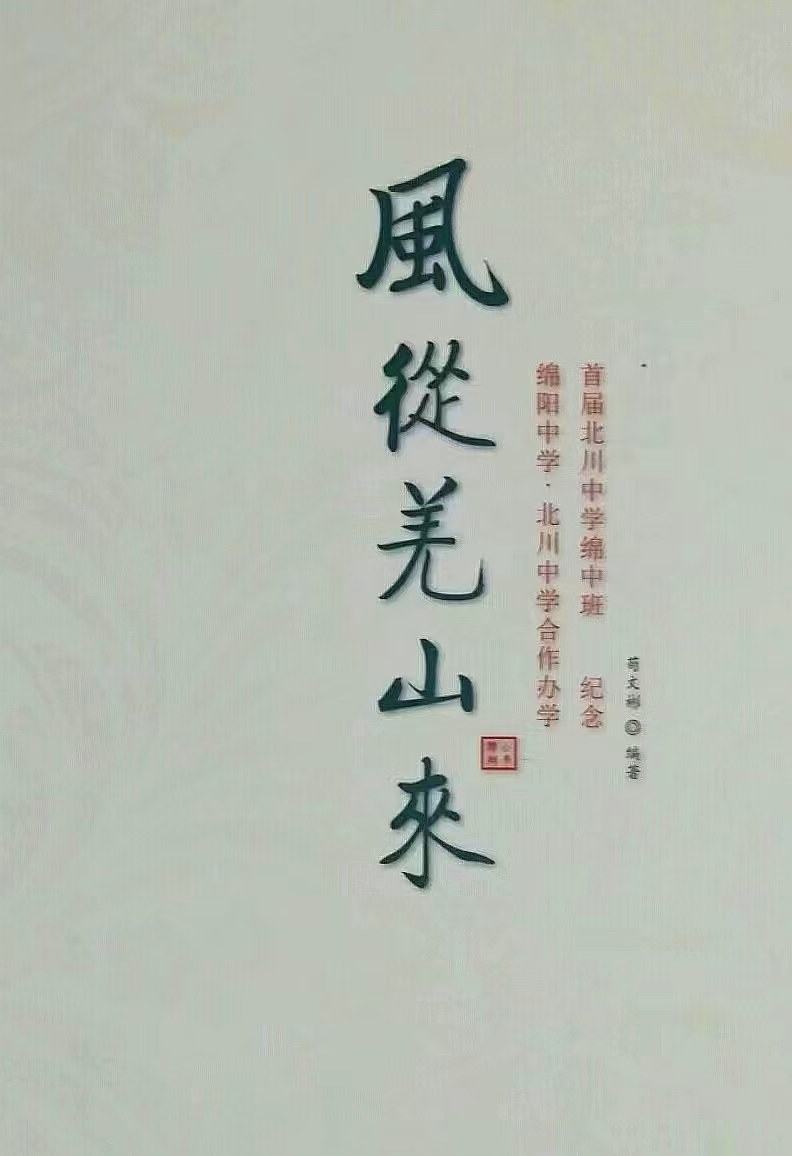

《风从羌山来》,首届北川中学绵中班办学纪念册

其内详细收录了2013-2016年绵中班建设成果、发展足迹、第一批支教老师和绵中班学生的心路历程

2013年4月,绵阳市教育局开始推行绵阳中学与北川中学联合办学的模式。作为闻名全省的“超级中学”,绵阳中学派出17名骨干教师,赴北川中学开始首期支教。北川中学开始内设“绵中班”,按照绵中标准招生、教学、考核。母瀚尧是2021级“绵中班”的学生,这也是视频里他身着绵阳中学校服的原因。“2016年,首届有‘绵中班’参加的高考,北川中学取得了前所未有的辉煌成绩。低入口、高出口,‘绵中班’‘原班’两花齐放,这是我们那年对北川中学教学成果的总结。”邓校长自豪地说。在后续的发展中,除了绵阳中学的支持,北川中学也逐渐探索和发展出“学思课堂”等属于自己的教学特色。

央视《新闻周刊》报道北川中学棒球队

除了教学成果上的跨越,学校也高度重视灾后学生的心理健康。陈静老师提到,学校为孩子们开设了各类乐器课程;每周安排四节体育课,颇具特色的校棒球队更是登上了《新闻周刊》;学校还划出了一小块地,供学生在劳动课上种植蔬菜;地震的创伤,也让学校十分重视学生的生命教育和安全教育……

08年灾后北川中学临时学校,温总理写下“多难兴邦”

拿到录取通知书后,母瀚尧奔赴母亲遇难现场祭奠的举动令无数网友潸然泪下。或许,值得被看见的不只是北川中学耀眼的成绩,更是北中校训里的“感恩”与“朴实”。从母瀚尧身上,我们知道,教育的意义绝不仅仅是知识的传授,更是温暖和希望的生根发芽。

队员们在北川中学绵中班进行宣讲和答疑

当晚,支队面向2023级“绵中班”开展了“惊鸿筑梦”大中衔接讲座。队员们以深入浅出的方式,向同学们介绍了各个专业的主要内容和学科魅力,一定程度上弥合了高中生了解大学专业与生活的信息鸿沟。和台下一道道澄澈而专注的目光遇合,队员们感受到,属于北川教育的温暖,还在继续蔓延……

长虹贯日:青年挺膺“县”在进行时

耕读实践是清华大学新雅书院素来的传统。深入田间地头,过半耕半读的生活,体察最真实和广泛的民情,是新雅书院学生与基层社会建立联结的重要方式。湖北利川、江西婺源、陕西靖边等地,都曾留下新雅学子耕读的足迹。经过几天的实践调研,支队员们突发奇想:北川县拥有优良的耕作环境、特色的产业、独特的文化和历史底蕴,能否把北川也发展成新雅书院的耕读基地呢?

支队与团县委书记刘元元进行访谈

当听到这一设想时,团县委书记刘元元露出了欣慰的笑容。他说,如果真的有机会,他会推荐曲山关内的青片地区作为实践基地,那里保留着最本真的生态环境和风土人情。

在访谈中,队员们感受到,并非本地人的刘书记早已与这片土地建立了深厚的感情。他说,北川是个有着浓厚地域特色的地方,他非常希望能有更多的人到这里来走一走,看一看,希望大家能够知道,曾经那个举国上下帮扶的北川,已经蜕变成了崭新的模样。同时他也表示,北川在如今的发展中依然存在不少的瓶颈,这些问题无论是对于北川,还是对于更广泛地区的发展,都很有关注和研究的价值。

支队在团县委高校“三下乡”实践座谈会现场

在团县委组织召开的高校“三下乡”暑期社会实践座谈会上,刘书记向来自4所高校的6个实践团队详细介绍了当下北川发展遇到的几大问题。羌绣非遗技艺传承困难、艺术品缺少销路,北川高山生态农产品成本高、生产周期长……这些问题激发了队员们的思考,对于北川转型过程中“手工业”成分与“工业”成分应如何平衡的话题,现场展开了激烈的讨论。

支队成员提出,羌绣技艺的传承或许可以与动作捕捉技术相结合,建立相应的数据库。以此为基础,再将羌绣手工艺何以产生“飞针走线”的质感与审美效应作为设计层面的研究课题,或许还可考虑纳入新雅书院CDIE(智能工程与创意设计)专业的调研方向。此外,羌绣最初本是脱胎于人们的生活,现在却因成品价格高昂、应用场景有限而难以拥有广泛的受众。要想让羌绣从生活中来、又回归到生活中去,不妨结合当下“国潮”的趋势,与一些大品牌达成合作,将羌绣元素以碎片化的形式融入服饰、日用品生产的某些环节,实现门槛更低、范围更广的传播。这些点子赢得了羌绣传承人何国良老师的赞许。

支队在党的二十大代表、非遗传承人陈云珍女士指导下体验羌绣

队员在座谈会现场发言

北川是一座年轻的城市。尽管承载着厚重乃至沉重的历史,但这座小城的未来,注定充满无限可能。甚至可以说,北川的特殊性,让它已然成为新型县域发展的先驱者。中国广大县域地区的建设,从来都没有放之四海皆准的模板,但北川所走过的道路,以及北川所面对的未来,一定程度上为无数小县城的发展提供了宝贵的路径和经验。或许,更多的青年应当把目光投向北川,投向这里时刻上演着的山乡巨变。

会后各支队在县委党校合影

尾声

羌笛悠悠,河水奔流。属于北川的故事,像羌山上偶尔吹来的一阵清风,漫卷着云境的浪漫,不间断地吹拂着队员们的心田。离开北川的几天后,支队员倪笑予在朋友圈写下了这样的文字:“想停留在西南小城的下雨天里,被各种各样的幸福包裹着。”五天的实践时光是短暂的,但那些漫步于绵绵阴雨的日子,那些惊诧于低廉物价的日子,那些感喟于今昔巨变的日子,那些温暖于淳朴民风的日子,支队员们永难忘记。

“留恋处,兰舟催发。”禹王桥下的灯火明亮依旧,我们走过小酒馆的门口,在记忆分岔处又一次停留……

图片 | “羌城雅颂”支队全体成员

文案 | 苟左

排版 | 苟左

审核 | 杨欣彤