2018年5月5日,中国文明系列讲座继续进行。当晚第二讲的主讲人是侯旭东教授,讲题为“奠基时代:秦汉”。

侯旭东是清华大学历史系教授、主任,主要研究秦汉魏晋南北朝史,近年关注简牍,尤其是湖南长沙三国汉简的研究,并致力于探索汉魏六朝的国家形态与统治机制。出版有《北朝村民的生活世界:朝廷、州县与村里》、《近观中古史》、《宠:信—任型君臣关系与西汉历史的展开》等学术专著,另发表有《从朝宿之舍到商铺——汉代郡国邸与六朝邸店考论》、《传舍使用与汉帝国的日常统治》等论文六十余篇。

当晚听讲者众多,许多人是站在墙边或坐在地上听完了全程,现场安静有序

一、如何看待秦汉时代?

讲座一开始,侯老师先打了个趣:“秦朝于公元前221年建立,东汉于公元220年灭亡。这中间有四百四十余年的历史,而我今天讲座只有135分钟,相当于我每分钟要讲三年多的历史。”侯老师随即指出,本场讲座的重点,就是要从这四百多年的漫长历史中,紧紧抓住秦汉时代最为重要的特征,“奠基时代”。

侯老师首先梳理了历代以来对秦汉时代的看法,如司马迁感慨秦、汉之的天下“岂非天哉”,包含着一些天命论的因素;清代学者赵翼则评价“秦、汉同为天地一大变局”;现代学者钱穆更是称其为“开后世一统之局”,指出了秦汉时代对整个中国历史进程的重要影响;毛泽东称“百代都行秦政法”;20世纪末日本学者西嶋定生则在其著作中写道:“(秦汉帝国)的意义在于因统一国家的建立而形成的国家构造基本形态,与这一时代造就的精神文化基本形态,一同跨越并规范了其后中国两千年的漫漫历史。”以上种种,无不表明:秦汉时代是中国历史上的一大变局,这一变局对后世有着极为深远的影响。

侯老师进而发问:这一变局究竟有着怎样的表现形式?它又有着怎样的特征,使得它的影响能如此深远?

二、秦汉统一的秘密

侯老师先从秦国统一的秘密谈起。他开门见山地指出,中国学者对秦之统一六国,习惯性地将其理解为历史的必然,但是这种理解造成了问题在必然性语境下的消失:为什么是秦国而不是其他六国统一了中国?须知,同时期齐国、楚国的文明也很发达。侯老师先抛出结论:持续的战争,是变革的引擎。

首先,持续的战争意味着战争方式的变化。历史上最先认识到这一转变的是明末清初思想家顾炎武。这一变化主要体现在,对一个国家军事实力强弱的评价,由春秋时期的“千乘之国”转变为战国时期的“带甲百万”。在这一转变过程中,人取代战车成为了战争的主力。在战车作为战争主力的时代,主要是由贵族参战,并由这些贵族自己出资武装军队;到了“带甲百万”的时代,转变为主要由庶民参战,而由国家提供军事装备。导致这一转变的直接原因是战国时期的战争已经转变为持续百年的拉锯战,再也不能像从前那样一战以定胜负。由是,战争方式的变化就对国家的管理方式和财政方式提出了新的要求。

因为国家需要控制大量的庶民作为兵源参战,因此产生了郡县制与户籍制度。其中,户籍制度的设立使得国家能够直接控制百姓。而军费开支的剧增迫使国家建立起普遍的赋税,同时改革田制,建立授田制(国家将一定数量的耕地分配给百姓),通过这种方式来为国家“制造农民”。同时,这些变革要求君主权力的扩张,并在此基础上变法图强、招徕人才,进行官僚队伍的初设。可以说,许倬云所谓“促使编户齐民的国家组织形态发生的最大动力是战争”(《万古江河》)一言,是恰如其分的。

各诸侯国间的战争随着天子的衰弱和诸侯的强势这一礼崩乐坏的局面加深而愈演愈烈,其中卿大夫力量的崛起更是加剧了对抗和混乱的情形。而秦国在各诸侯国中恰是拥有着独特的气质的。战国晚期到秦汉之际,“虎狼之秦”的观念一直流行于人们的头脑中,这是东方六国对秦国形成的观念。这一观念准确地说明了秦国百姓尚武好战的民风,同时也说明了秦国地处六国之西、与戎狄交流较密的特征。

另一不可忽视的特点是商鞅的遗产对秦国始终有着重大的影响。如战国末期大思想家荀子在秦国考察后对秦的百姓、官府、士大夫、朝廷都做出了高度评价,认为他们有古之遗风,并指出“四世有胜,非幸也,数也”。商鞅变法百余年后,秦昭王末年燕人蔡泽的考察更是直接点明了商鞅变法的作用:“商君为秦孝公明法令,禁奸本……是以兵动而地广,兵休而国富,故秦无敌于天下,立威诸侯,成秦国之业。”正是秦国尚武的民风结合商鞅变法给秦国带来的制度上的优势,使得秦国在持续的战争中无往不利,直至一统天下。

三、 秦始皇每天累不累?

一统六国之后,秦始皇建立了中国历史上第一个大一统王朝。侯老师对此提出了一个看起来颇为有趣的问题:“秦始皇每天累不累?”这并非一个玩笑话,事实上这与秦朝的国家管理体制息息相关。司马迁用一句话来概括这一体制的特征:“天下之事,无小大皆决于上。”真是如此吗?

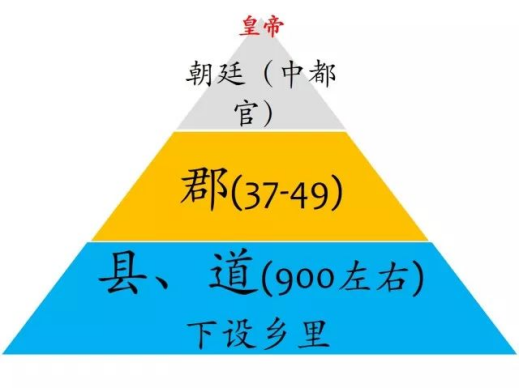

侯老师把秦帝国的架构概括为“一君众臣万民”,即皇帝—朝廷—郡—县/道(有蛮夷者为“道”,下设乡里)的垂直管理机制。

汉代基本继承了秦朝创立的体制,中央采取三公九卿制,只是汉初实行了一段时间的郡国并行制,武帝以后则变得有名无实。这一体制的变化是明显而深刻的:官员的世袭制度转变为流官制度,郡县长吏以上统一由皇帝亲自任命,且不得在原籍任官。这一体制的影响同样也是深远的:自那时起,中国在基层上的行政管理制度就不再有大的变动,县一级的区划最为稳定,至今仍保留着;中间层级每几百年一变,而顶层的变化最多,几十年一变。侯老师指出,传统的历史学者多关注“变”的内容,即关注顶层政治体制的变化,但是那些“不变”的内容,即基层的政治体制,却往往被忽略了。事实上,这些基层政治体制缘何能有如此强大的延续性,同样是值得我们深思的问题。侯老师以“火山”来比喻政治体制的这一互动关系:制度是变与不变的结合。

在一君众臣万民体制中,“一君”的分量显然十分重大。但是,秦始皇的精力毕竟有限,也不可能对每件事务亲力亲为,因此皇帝的信物便获得了它们的政治含义。这些信物包括玺绶、虎符、节等,在某种程度上它们甚至比皇帝本人更为重要。

皇帝的信物:玺绶、虎符、节

因为采取了流官治国,各地的长吏均为外地人,各地方言林立的情况下,无法依靠语言来治国。秦帝国使用文字与文书来统治天下。因此,除了统一的文字,文书亦成为重要的统治工具。《睡虎地秦墓竹简》中载:“有事请也,必以书,毋口请,毋羁请”,表明了秦帝国在推行以文书御天下,进而巩固地方统一上的强制力。

为此,秦帝国还下大力培养大量的小吏。这些小吏要接受一项非常重要的训练,那就是学会写字。从出土的各类习字简中我们可以窥见当时对小吏的书写训练的情形。他们不仅要学会背诵书写五千常用字,更要学会这些常用字的八种不同的写法,从而适应与不同地区的人们的文书行政需要。

一君众臣万民体制中的“众臣”意味着官僚制国家的兴起,而这也意味着律令治国的产生。不过事实上,律令治国从产生到完善经过了相当长的一段历史时期。侯老师以四川青川出土的为田律为例指出,在战国末秦国时,律令尚以文书的形式颁布,包含着颁布的年月日等,到汉时这种文书的形式才消失,内容则基本承袭;而汉代的“律”还并非都是关于刑事,也包括了行政和民政管理,直到魏晋之后“律”和“令”才有了刑事和行政上的明确分工;秦汉时律令编制颇为活跃,但直到魏晋之后,法典编制才出现。总而言之,律令乃是国家管理日常事务的基本依据。

四、制造“农民”:帝国的舞台谁来撑?

先前侯老师已经提到,为了获取充足的赋税,国家有意识地制造“农民”;而秦汉帝国的舞台,正是由这些被制造出来的“农民”所撑起来的。所谓“制造农民”,意味着将原本并不专一从事耕织的百姓固定在耕地上。事实上,在秦汉帝国之初,百姓的生活是“多种生计的交响曲”:在南方,人们“饭稻羹魚,或火耕而水耨,果隋蠃蛤,不待贾而足”;在北方一些地区,人们“以射猎为先”,“好商贾渔猎”,并非全然依赖农耕过活。这既有自然界赐与丰富资源的因素,也有传统生计方式的惯性和人们“好逸恶劳”的心性在其中。为了“制造农民”,国家采取了“威逼”与“利诱”相结合的手段,如秦国在商鞅变法中规定“僇力本业耕织,致粟、帛多者复其身,时末利及怠而贫者,举以为收孥”,这背后所隐藏着的是农民产生过程的血泪史。

两汉画像石中的捕鱼图

但是,这些“民”,绝不就甘愿沦为“沉默的大多数”。这些统治者心目中无声且抽象的“民”,现实中有各种办法应对朝廷的改造:日常的抵抗,如拖欠赋税、脱籍逃亡至隙地成为“无名数”者、到城市经商、浮食流浪、亡命偷渡到匈奴等等。而那些激烈的抵抗,到最后就可能演变为声势浩大的农民起义。对这一问题,侯老师在其论文《渔采狩猎与秦汉北方民众生计——兼论以农立国传统的形成与农民的普遍化》(《近观中古史》,2015,页31—63)中有着更为详细的论述。

五、庞大帝国何以长存?

体制的建立是一件不容易的事情,而如何使得建立之后的体制得以长存也是一个问题,尤其是对于秦汉这样的人口达6500万,面积达三四百万平方公里的庞大帝国而言。在此,侯老师另辟蹊径,以传舍的使用为例,向我们展现了律令、皇帝、官吏与帝国日常统治之间微妙的互动关系。

传舍有一些类似于我们今天的官方招待所,主要是为公职人员差旅提供食宿和歇息的地方,依靠官府提供资源来维持。一般设置在县或县以上的治所中,且需要凭证文书“传”或“传信”才能使用。从甘肃敦煌的悬泉置遗址出土的“传信”抄件和江苏东海县汉墓出土汉简《元延二年日记》中我们能够看到,关于传舍使用的律令规定可以说非常细密,连享用传食的随从数量和马的饲料标准都一一规定清楚。但是,律令所规定的空间并非是死板的,皇帝可以在其中发挥超出规定之外的作用:如可以超出律令的规定给本不该使用这类设施的人下发“传”以赋予使用的资格,而皇帝日常签发“传”的权力亦可提前被臣下支取(时称“有请诏”)。从中可以看出,传舍的使用这一日常事务往往成为皇帝与官吏围绕律令相互博弈的空间。

另一方面,律令严密,官吏是否就因此遵纪守法呢?侯老师举了敦煌悬泉遗址发现的西汉出米记录这一事例。当时的金城郡枝阳县县长夫人及奴婢在拜访其夫君途中经过悬泉置,管理人员违规招待了本不具有使用传舍资格的她们。提高饮食标准的事积少成多,大大增加官府的财政负担,以至不堪重负,成为制度变化的一个重要推手。到了东汉时期,朝廷已经无法承受这方面的开销,只好大量裁减这类机构。在这一博弈中,皇帝事实上成为了失败者。

在日常管理上,帝国同时执行两条方向相反的路径。其一是年度层层汇报,即从乡开始直到朝廷,将人口、田地、财政收支、机构设置与官吏乃至司法案件数量等逐级上报,内容基本是各种统计数字(边塞的候望系统:隧→部→候官→都尉,亦是如此),从而令国家自下而上地掌握数据与信息。值得一提的是,这些上报的数字当中不乏造假数字,当是地方官员为邀功所为。另一方面,国家也自上而下地进行监督与检查,秦代有监御史,汉代武帝后设刺史,还有临时性的使者或丞相府派出的丞相史到各地巡查。

而在国家的财政管理方式上,主管财政的官员大司农,根据每年上报的数据,每三个月进行一次文书作业,并通过这种文书作业来进行各地区间的物资调动。这一行为的特点是全国一盘棋,可以说是古代的“计划经济”,但是又与我们今天所熟知的计划经济有区别(增加与增长之间的差别),另外难以对生产进行计划,主要是针对分配的计划。

在朝廷与郡县事务的处理上,同样也存在着“请”和“议”的双向互动机制。“请”指的是下对上的奏请,即臣下主动向皇帝提出意见和建议,有时可以未经皇帝许可而办理(请诏);“议”是从朝廷到郡县均存在的商议政务活动,结果会落在文书上,甚至也会记录支持各种意见的大臣人数。议与请从不同角度体现了处理政务过程中君与臣(府主与僚属)的互动,尽管最终结果以皇帝或府主的命令的形式呈现,但其形成过程包含了多方复杂的互动。

侯老师认为,皇帝或府主与大臣或僚属之间还存在着另一种互动机制:“宠”机制。王朝历史中反复上演的求宠→争宠→得宠→失宠→再求宠的循环往复,不仅见于皇帝身边,不止于后宫,亦普遍见于前朝(信—任型君臣关系的循环往复)。各个官府中均在反复上演,衔接成一个不断发生的机制,构成历史变化(波动,并非发展)的直接动力。信-任型君臣关系与上下级关系看似次生的,实际是原生的,反而是普遍的礼仪型君臣关系是帝国时代的产物。它们所依托的信任型关系根植于家庭、邻里等日常往来的熟人世界,自人类出现以后就存在的,并持续发挥影响至今。随着封建制度瓦解与郡县制国家的成立,特别是统一帝国的出现,对君主(秦以后的皇帝)与官员而言,则是在旧有的血缘、姻亲与家臣间相识甚至是亲密关系之外,平添了一层上下级关系或普遍的君臣关系。

广土众民的帝国迅速出现并得到维持,呈现出统治需求超越了技术、经济能力、社会现实与百姓生存、心理状态,并塑造经济、社会与人的现象,产生了许多意想不到的矛盾(现实是广土众民帝国与主要以“县”为生活范围,因长期处在帝国内而一致性中夹杂众多差异性的百姓的统一,“熟人社会”只是其中一个侧面)。这种状态下无法逾越“熟人社会”中人际关系的局限,形成普遍而抽象的陌生人之间的“信任”,导致了普遍性的帝国与分散性、富于差异性的百姓之间的持久张力 ,成为君主与少数臣下、上下级之间建立并维系“信-任型关系”的现实基础。与个别臣下、下属建立并保持信-任型关系成为对抗此种状态的一种重要武器,因而作为一种结构性现象与帝国共存。自另一角度观之,这种关系的建立与维护,也可以说是“弱者的武器”,相对于庞大复杂的帝国体制与陌生且缺乏共同性的臣民而言,皇帝与长吏,实际均是弱者。

六、 儒生的崛起:得君行道路漫漫

侯老师接下来分析了秦汉帝国的思想文化体制与外交体制。就思想文化而言,秦汉帝国最重要的特征就是儒生的崛起。其中,公孙弘请“为博士弟子设立编制”为儒生走上政治舞台提供制度保证,但实际到了元帝(前49年)之后儒臣才成为公卿的主体,这一过程花了约八九十年。

儒家眼中,君主虽是必须,但并非皆是尧舜之类圣王。按贾谊的看法,分为“上主”、“中主”与“下主”三类,尧舜乃上主“可引而上,不可引而下”,不会为恶;下主如桀纣,“可以引而下,不可引而上”,不会为善。中主如齐桓公,善恶全看左右。依贾谊的标准,中主恐占绝大多数,这类君主“又似练丝,染之蓝则青,染之缁则黑。得善佐则存,不得善佐则亡”,近朱者赤,近墨者黑。

这些儒生秉持着对理想人君概念的向往以及“近朱者赤,近墨者黑”的改造理论,试图以皇帝为工具实现他们自己的王道理想。如董仲舒在《武帝对策·第一策》中长篇大论地论证了“人君正心而王道终”的必然性。

七、天朝体制的双刃剑

在外交体制上,秦汉帝国在周边国家和地区间建立起以汉族王朝为中心的天朝体制。侯老师指出,我们对天朝体制的理解往往局限在朝贡册封活动上,但其实还包括盟约(和亲)和互市。这三种方式共同构成“天朝体制”,建立起稳固的秩序,从汉代持续到清代。

侯老师评价这一体制为一把“双刃剑”:一方面,东汉以后的“元会”仪等外交活动,让周边的蛮夷戎狄参与其中,反复体会到天朝的尊严和影响力;但另一方面,随着各领域交往的加深,刺激这些政治体首领逐渐萌生模仿而建立自己国家的想法,天朝体制让周边政治体得以学习如何建立并管理国家。事实上,十六国时期少数民族政权的建立,正是以此为背景的。

八、总结

最后,侯老师对本次讲座进行了总结。我们之所以将秦汉时期称为奠基时代,是因为它从诸侯争霸转变为统一王朝,从而奠定了两千年的基本制度格局。它确立了皇帝制度、等级官僚制、郡县乡里制为主的行政设置、细密的律令、以文书御天下、祭祀活动的儒家化等一系列政治体制,同时也伴随着官吏的各种应对之举,产生出官场及其文化(多属朝廷眼中的流弊)。在经济上,落实农耕为本的方针,确立了耕织结合与重农抑商的传统,但也导致了百姓的日常抵抗。在思想上强调儒家式的统一,但控制百姓头脑的传统却流传至今。在中外关系上,天朝体制初步形成,东亚地区的核心地位开始奠定。

我们该如何看待这些奠基性的特征?黑格尔、马克思、西嶋定生等日本学者以及林剑鸣等很多中国学者将秦汉时代理解为专制国家;毛泽东将其理解为专制主义中央集权的封建国家;钱穆将其理解为从贵族政府到平民政权的转变;闾小波将其理解为一种保育式政体。侯老师本人则较为赞同马克斯·韦伯的观点,即将这一段历史的制度特征视作是一种家产官僚制的体现:它是一种家产制和官僚制的结合,皇帝将国家看成是自己私人的家产,可以超越律令;但又需要运用律令和官僚机制来管理庞大的国家。历来许多研究者要么忽略皇帝的作用,要么忽略官僚的作用,但事实上,这一时代及所确立的体制应该是二者矛盾的结合体。

供稿:俞燚帆

摄影:俞舒扬