新雅一向重视学生的阅读与写作,强调在大量阅读与小班研讨基础上的思考与写作训练。近年来,学生的一些课程习作也在“卿云杯”通识课程论文大赛、费孝通田野调查奖征文、“政经哲杯”书评大赛等活动中取得一些成绩。本篇为新雅书院2019级邱瑞昆同学近日入围第二届“卿云杯”复赛的一篇习作。

邱瑞昆同学

弄堂与旧上海之“私”

——《长恨歌》的叙事空间研究

新雅书院2019级邱瑞昆

引言

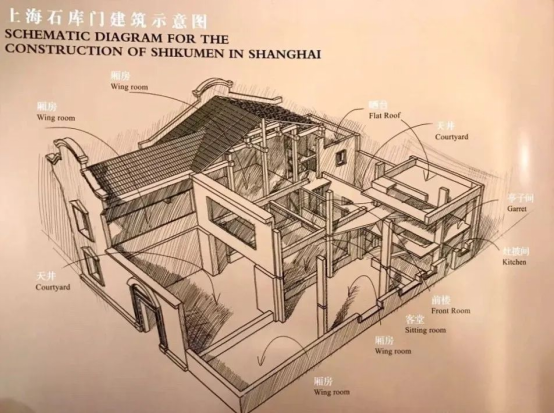

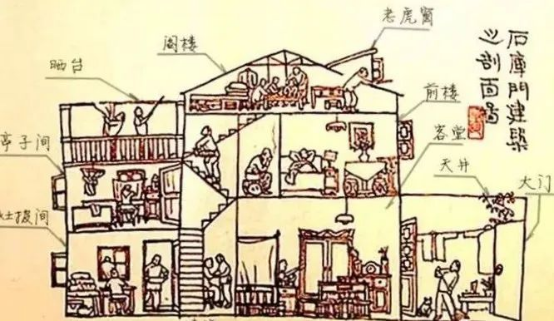

上海弄堂是中国近代最具特色的地域性建筑之一。在近代中国动荡的形势下,上海依靠通商口岸的优势成为国际都市,战时繁华。出于避乱和谋生考虑,大量内地人口涌入上海租界。为解决大量人口住房问题,里弄式建筑应运而生,其混杂东西方建筑文化,形式多样,在高人口密度与高土地成本的压力下,形成了空间紧凑、层次多样的特点。“上海的弄堂建筑有着强烈的空间艺术特征……居民的居住空间有序地分隔成公共空间(街道)、半公共空间(总弄)、半私密空间(支弄)、私密空间(住宅内部)……对外具有相对封闭性。”[1] 生活空间对于人的影响是潜移默化的,弄堂这种独特的空间构造、拥挤中的私密形象对于旧上海人的影响巨大。

在众多描绘上海弄堂的文学作品中,王安忆的《长恨歌》独树一帜。该书写于上世纪90年代,作者试图通过女主角王琦瑶一生的经历展现出旧上海近百年的变迁。小说中对于人物所处空间尤其是上海弄堂的描绘笔墨浓厚。上海弄堂是故事的主要叙事空间,主人公是“典型的上海弄堂的女儿”[2],女主角的一生是对于上海城市、弄堂命运的隐喻,弄堂的封闭性与私密性在主人公的形象中得到全面的展示。

由于对空间的细腻描写以及对城市性格与命运的展现,《长恨歌》更像是一部空间叙事。在小说的传统叙事中,时间长期被作为是主线。但是自从1945年约瑟夫·弗兰克发表《现代文学中的空间形式》以来,文学作品中空间的重要性逐渐凸显。空间叙事理论不断发展成熟,空间已经不仅仅是小说中故事情节发生的场所,还会因其本身所具有的意义而成为叙事的主要线索。在《长恨歌》中,空间成为故事中的主角,王琦瑶这一典型的旧上海弄堂女儿形象展现出的是弄堂在特殊的年代中塑造出的旧上海气质——私密与封闭。上海弄堂的独特空间构造与主人公代表的旧上海性格处在相互建构的过程之中。

私密性的内涵

在建筑百科辞典中,私密性指“人控制自身与外界接近的倾向性。是人的一种基本需要。”[3]但是在本文中讨论的私密性与以上定义存在差异,本文希望探讨人与空间的关系。因此私密性具有双重含义:一是那些由个人所拥有、支配的、与外界存在隔离的空间所具有的属性;二是指在空间中个人对外界存在相对封闭的心理。两个层面展现出的是城市空间设计(弄堂)与市民心理(上海人)之间相互建构的关系。

弄堂与旧上海人共同构建的封闭、个体化的旧上海应该引起我们的反思。相比于封闭私密的旧上海弄堂,现代社会对于私密与封闭的强调有过之而无不及。城市与市民共同构筑的封闭精神状态是社会发展过程中的隐忧。在反思之后,我们应该尝试将开放、公共的生活重新纳入视野之中。

空间描写的私密性

《长恨歌》在开篇第一章连用四个章节描绘对上海弄堂的总体印象。在《弄堂》一节中,上海弄堂的第一特点是“暗”,是繁华都市里暗淡的地方,藏匿着上海说不清道不明的东西。弄堂传递着旧上海的气质——“私情”、“暧昧”。弄堂的第二个特点是私密。在对于各种弄堂的描写中,只有最底层人的住处“杂弄”是敞开的,一般人家居住的“石窟门”与“新式里弄”都是带有防范外来者的意味的。而最高级的公寓弄堂更是完全与外界隔离,俨然一方小世界。上海弄堂的封闭是普遍而层层加强的。在第三节《闺阁》中,作者选取闺阁作为弄堂中的代表性空间集中展现弄堂的特殊构造。“在上海的弄堂房子里,闺阁通常是做在偏厢房或是亭子间里,总是背阴的窗,拉着花窗帘”[4]。闺阁是弄堂中隐私、封闭的一角,尽管这样的闺阁是在空间上“不严密”的,通过窗子和透声音的墙板闺阁可以接受到外界的声音,但是这种接受更多是被动的、无奈的,并不合闺中人的主观意愿。这是作为集体居所的上海弄堂在人口高度集中的情况下的特点:弄堂内部无法实现完全的隔离,实现的是拥挤状况下的相对隔离。这样的状况使得生长于弄堂中的人对于私密的渴望愈发强大。以至于女主角搬到“平安里”之后,做的第一件事情是装上窗帘,营造出更加封闭的空间。由此可以看出弄堂的内外部都是封闭的:对外是排斥、警惕,内部是相互心理上的隔离。第四节《鸽子》中的隐喻意义则更加明显。能够俯瞰城市的唯一生物是上海的鸽子,而在鸽子的眼中,弄堂是:“隔一堵墙就好比隔万重山,彼此的情节相去十万八千里”[5],弄堂内部的隔离与异质至此显露无疑。

上海弄堂空间内孕育的文化——“流言”,在作者的笔下同样是“私”的。

“隐秘的地方往往是留言丛生的地方,隐私的空气特别利于流言的生长。上海的弄堂是很藏得住隐私的,于是流言便漫生漫长……这流言里有一个‘私’字,这‘私’字里头是有一点难言的苦衷。……上海的弄堂是藏不住大苦衷的。它的苦衷都是割碎了平均分配的,分到个人名下也就没有多少的……那是怎么来怎么去都只有自己知道,苦来苦去只苦自己,这也就是那个‘私’字的意思,其实也真正的苦衷的意思,因此这流言说到底是有一些痛的,尽管痛的不是地方,倒也是钻心钻肺的。这痛都是各人痛各人,没有什么共鸣,也引不起同情,是很孤单的痛。”[6]

作者对流言的描绘中,最突出的就是“私”字。首先是弄堂的独特环境,拥挤而又阴暗,是流言滋生之地。流言本身是公共性的,流言的传播过程是弄堂公共生活的体现。但是作者却强调,在上海弄堂中,流言传播的效应是微小的,流言仍然是个人的苦衷,无法得到共鸣。在《长恨歌》中,流言反映的是弄堂中的上海人无法打破的人与人之间的心理隔离。弄堂中真正的情感与精神都是个体性的,是个体性的痛苦。而在最后“不想创造历史,只想创造自己的”[7]这种心理,更是将人与社会历史的大趋势相分离,形成了一片社会潮流波及不到的地方,女主人公正是如此。

人物生活的私密性

在描写生活在弄堂中的女主人公王琦瑶时,作者一开始便显露出意图:通过王琦瑶象征所有的上海弄堂女子,象征上海弄堂,象征旧上海。作者直言:“王琦瑶是典型的上海弄堂的女儿”[8]王琦瑶作为抽象的代称,她的家庭代表了上海一切普通的家庭,她的成长历程代表了上海人的生活。作者在叙述王琦瑶的漫长故事时,之后对家庭的提及只有两次:一次是王琦瑶年轻时去外婆家避难,但并没有对于亲人的描写;另一次是王琦瑶生下女儿,组成自己的小家,但是母女一直不和,最终以女儿出嫁,远渡重洋为结束。与家庭关系一同淡去的还有邻里关系,普通的邻里关系只在王琦瑶搬入平安里时有短暂的交代。王琦瑶这个角色代表着一种天然的疏离感。

王琦瑶真正的社会联系只有两种:情人与密友。在全书中最主要的场所是家。首先是王琦瑶的家,从完全隔绝的爱丽丝公寓到普通弄堂平安里,其次是密友的家,从蒋丽莉的家到严太太的家。女主人公与情人、密友的会面,与女儿的相处都在两处展开,这是主人公在晚年之前几乎所有社会活动发生的地方。正如《叙事空间设计解读》一文中所言:在城市化的宏大背景下,“大量人口涌入城市”,“流动性威胁着人们的身份意识”,使得人们产生对于家的留恋与热爱,同时恶化了孤独感。[9]这种孤独感不仅仅体现在王琦瑶的身上,更体现在上海弄堂的命运之中。

作为近代东西方文化杂交产物的弄堂,随着时间的流逝而逐渐衰老,从最初的壮观景象变成了结尾时的衰颓破败,如同裂缝。唯有近代的上海弄堂才会产生王琦瑶般的上海人,也只有在王琦瑶般的上海人身边,弄堂才能存活。弄堂的拥挤与私密使得王琦瑶们成长起来,王琦瑶们的封闭与私情使得弄堂延续。而到了小说的结尾,弄堂成为城市破败的角落,王琦瑶成为城市无人问津的往事,两者一起衰老,在新的时代中无所适从,迎来自己的悲剧结局。

结语

《长恨歌》里的上海弄堂与上海人展现出的是特有的隔离与封闭,是旧上海的残存影响。其中或许带有作者的主观倾向,但其力图展现的是一种现代“个体化” 的悲哀,是一出现代的悲剧。通过透视城市空间与市民精神的相互建构,《长恨歌》同样可以为今天敲响警钟。

反思现代中国大都市中高密度的住宅楼更加强调隐私的设计、公共空间与社区活动日渐消亡,现代都市人的个体化倾向更加严重,隔离与封闭同样是个人生活的写照。现代城市设计与现代市民生活、和城市精神同样紧密相联,过度的封闭与私密只会导致的是一个与他人相分离、与社会相分离的悲剧人生。今天的城市设计应当对私密、封闭抱以理性的态度,呼唤公共、开放的回归。

注释:

[1] 罗小未、伍江、龚建华、朱泓:《上海弄堂》,上海,上海人民美术出版社,1997年版,第74页。

[2] 王安忆:《长恨歌》,北京,作家出版社,2000年版,第20页。

[3] 李国豪等主编:《中国土木建筑百科辞典•城市规划与风景园林》,北京,中国建筑工业出版社,2004年版,第210页。

[4] 王安忆:《长恨歌》,北京,作家出版社,2000年版,第12页。

[5] 同上书,第17页。

[6] 同上书,第11页。

[7] 同上书,第11页。

[8] 同上书,第20页。

[9] 张楠、刘乃芳、石国栋:《叙事空间设计解读》,《城市发展研究》,2009年第9期,第136页。